(Laser Lurch / CC BY-NC-ND 4.0)

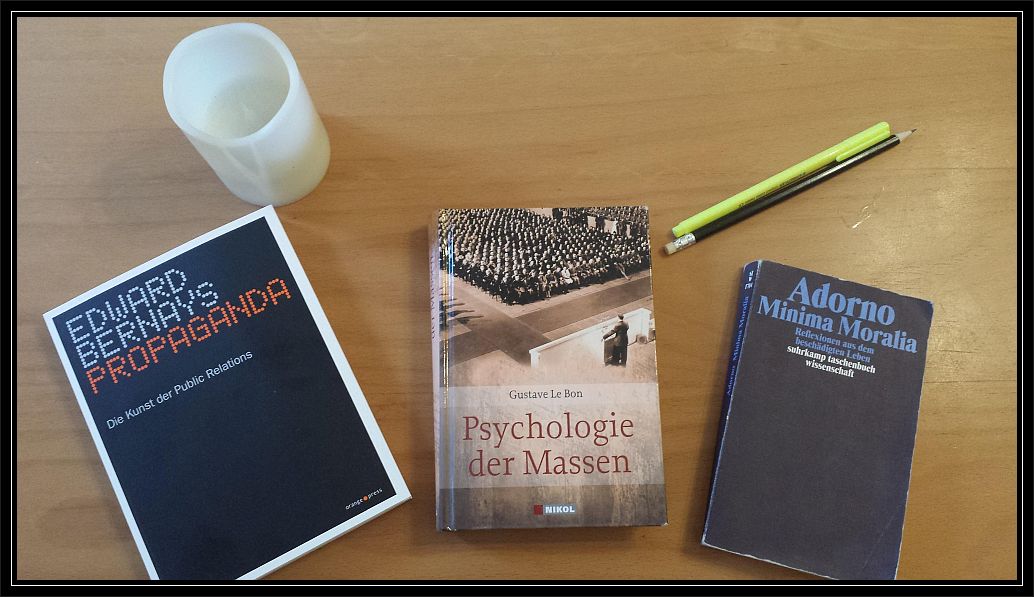

Wie bringt man eine ganze Bevölkerung auf Linie? Wie versetzt man sie in Angst und Schrecken, so dass sie leichter zu steuern und zu manipulieren ist? Wie verhindert und bekämpft man effektiv die Opposition und den Widerstand? Wie bringt man die Mehrheit dazu, das zu glauben und das zu denken, was die Herrschenden als wahr und richtig erachten? Um das zu bewerkstelligen, gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen Sozialtechniken.

Die Vernichtung der sozio-ökonomischen und sozialen Existenz, kann zur Absicherung von Besitz‑, Macht- und Herrschaftsverhältnissen, langfristig betrachtet, sogar viel effektiver sein als ein offensichtliches Terrorregime, dass zugleich größeren Widerstand in der Bevölkerung erzeugt. Einige Manipulations- und Sozialtechniken, die seit rund 5 Jahren von den »demokratischen Parteien« in Deutschland, sehr ausgiebig verwendet werden, will ich heute vorstellen.

Moralisierung. Infantilisierung. Polarisierung.

Seit der »C‑Pandemie«, also seit 2020, gibt es in den Altmedien kaum noch einen sachlich-differenzierten Diskurs in Deutschland. Es darf wohl kein »sowohl als auch«, sondern nur noch ein »dafür?« oder »dagegen?« geben. Zwei Lager, die sich gegenseitig mit moralisch aufgeladenen Etiketten bekleben. Ein offener, gewaltfreier und herrschaftsfreier Diskurs wird so verunmöglicht. Bei jedem großen Thema (Corona. Ukraine. Migration. Gaza. Gender. AfD.) darf es offensichtlich nur noch zwei Meinungen geben. Differenzierte Ansichten sind wohl schlechtes Futter für den Algorithmus und Big Data.

Hinzu kommt eine stetige, intellektuelle Beleidigung, die jede sachliche Diskussion von Inhalten und Argumenten abschirmt und stattdessen infantile Haltungs- und Gesinnungsbekenntnisse fordert. Diese äußern sich in Sprechakten, die hundertfach vorgetragen werden:

- »der menschengemachte Klimawandel«

- »die C‑Impfung rettet Leben«

- »die AfD, Putin und Trump sind Faschisten«

- »es gibt mehr als zwei Geschlechter«

- »der völkerrechtswidrige, unprovozierte, brutale Angriffskrieg.«

Wer allein diesen Bekenntnisformeln widerspricht, hat sich schon aus dem Diskurs disqualifiziert. Für die Mächtigen und Herrschenden, ist eine kommunikative Dialektik, die nur noch zwei Extreme kennt, auch viel besser zu kontrollieren und zu beherrschen. Differenzierte Sichtweisen und Analysen, die womöglich noch außerhalb des Overton-Fensters stattfinden, können viel schwerer reguliert und gesteuert werden. Am Ende führt eine radikale Polarisierung jedoch immer zu einem totalitären Denken, das nur noch in Freund und Feind zu unterscheiden weiß.

Zensur. Selbstzensur. Geistige Sperrgebiete.

Im Jahr 2025 gibt und braucht es keine staatlich verordnete Zensur und kein Wahrheitsministerium mehr, um unliebsame Meinungen und Analysen zu diskreditieren und zu kriminalisieren. Die staatliche »Zensur« wurde nur ausgelagert und privatisiert. Die digitalen Plattformen sortieren das erreichbare Gedankengut durch diverse Algorithmen. Hinzu kommen der Digital Service Act (DSA), Meldestellen, Trusted Flagger, Gesetze gegen »Hass und Hetze«, Verfolgungen von Meinungsäußerungen »unterhalb der Strafbarkeitsgrenze« sowie zahlreiche Repressionen und die Cancel Culture.

Eine sehr effektive Methode zur Regulierung der Meinungs- und Deutungshoheit, ist die Etablierung von vorauseilendem Gehorsam und Selbstzensur. Hierbei werden Rahmenbedingungen und Strukturen geschaffen, die ‑von Regierung und Tagesschau- abweichende Argumente, Analysen und Ansichten, sozial und/oder ökonomisch sanktionieren. Das betrifft natürlich nicht Jeden, sondern primär Diejenigen die eine exponierte Öffentlichkeit und Reichweite haben.

»Journalisten wissen genau, was sie sagen dürfen und was nicht.«

- Tahir Chaudry. Hat für die ZEIT, Süddeutsche, Fokus und FAZ gearbeitet.

Jeder weiß, welche Themen und Ansichten polarisieren und wenig Widerspruch erlauben. Es braucht keine »Strippenzieher-« oder »dunkle Mächte-« Strohmann-Argumente: das richtige Mindset genügt. Wer das nicht hat, bekommt den Job nicht, wird nicht befördert, wird nicht zu öffentlichen Veranstaltungen eingeladen oder wird bei der nächsten Gelegenheit gekündigt. Natürlich wegen »anderen Gründen«. Manchmal wird der Rahmen des Sagbaren auch öffentlich verkündet. Beispiele hierfür wären der Tendenzschutz des Axel-Springer-Verlages, der eine enge transatlantische Bindung vorsieht oder die »deutsche Staatsräson« zu Israel.

Mittlerweile gibt es in Deutschland auch sehr viele Themen, die von Politik und Altmedien gar nicht mehr angefasst werden. Weil sie unbequem und ideologiekritisch sind oder weil sie nicht in die öffentlichen Erzählungen passen. Die sog. »Lückenpresse« verdeutlicht, dass bestimmte Themen und Sachverhalte von Politik, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft, regelmäßig und ganz gezielt, ignoriert und ausgeblendet werden.

»Es ist nicht der Job von Journalisten, sich vom Bundespräisdenten Orden umhängen zu lassen, sondern zu berichten, was den Machthabern nicht gefällt.«

- Verfassungsrechtler Prof. Dr. Volker Boehme-Neßler. Bei »Punkt. Preradovic« vom 23. Mai 2025

»Es ist halt ein fruchtbarer Boden für die Zensur, wenn man als Journalist eine Familie mit zwei Kindern ernähren muß und auf Basis von Zeitverträgen arbeitet. Irgendwann ertappt man sich bei der Selbstzensur – weil man seinen Job behalten will.«

- Anonymer Redakteur des deutschen Auslandssenders Deutsche Welle (DW) im Interview mit der Jungen Welt am 15. Mai 2014

Entweder man glaubt an die westliche Erzählung und dem Versprechen des Kapitalismus oder eben nicht.

Das mal zur Analyse.

Alles, was dazwischen liegt sind am Ende faule Kompromisse.

Wie man sich im Einzelfall bei bestimmtne Ereignisen verhält mag, auch zum Selbstschutz differieren.

@PV

Faul und bequem. Als das empfinde ich Deine Kommentare mittlerweile auch. Ich schreibe mir einen Wolf, gehe tief in die Analyse, belege das mit Quellen, mache eine lange Serie daraus und Du haust einen Einzeiler raus und glaubst »alles zu wissen«. Nein danke. So nicht.

Die Zitate sprechen für sich, also was es für Folgen nach sich ziehen kann, wenn man in seinem jeweiligen Job das macht, was Demokratie eigentlich ausmachen sollte.

Und ich ›knalle‹ jetzt nur einen Link dazu rein, in der eine mutige Aktivistin auftritt und die (überraschend) von einem Richter unterstützt wurde: https://www.jungewelt.de/artikel/506356.repression-gegen-pal%C3%A4stina-bewegung-ich-beuge-mich-nicht-vor-der-ungerechtigkeit.html?sstr=ich%7Cbeuge%7Cmich%7Cnicht%7Cvor%7Cder%7CUngerechtigkeit

Natürlich lässt das die Staatsanwalt in Berlin so nicht auf sich beruhen!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dann noch ein etwas längerer Ausschnitt aus dem Buch von Markus Rieger-Ladich ›Das Privileg‹. Könnte ein wenig zur ›Aufklärung beitragen, mir jedenfalls war /ist es hilfreich:

Horizontwahrnehmung

Genau diese Verwobenheit von Partikularismus und Universalismus stellte auch der französische Philosoph Gilles Deleuze heraus, als er sich 1988 dazu bereit erklärte, vor laufender Kamera einige Begriffe näher zu erläutern. Er, der das Fernsehen stets gemieden hatte, ließ sich darauf ein, in freier Rede und gleichsam auf Zuruf zu Begriffen wie »Idee« und »Kindheit«, aber auch »Oper« und »Tennis« zu improvisieren.

Als das ausführliche Interview, das sich über mehr als sieben Stunden erstreckte, den Buchstaben G erreichte, wurde er gebeten auszuführen, was er unter »Gauche« verstehe, was also »Links« für ihn bedeute. Seine Antwort ist für den Versuch, den Begriff des Privilegs neu zu fassen, überaus anregend.

Zwei Merkmale seien, so Deleuze, für »Links« charakteristisch. Zunächst sei dies eine Frage der Perspektive. Für Konservative oder Rechte sei typisch, dass sie an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert seien. Sie konzentrierten sich daher zunächst auf die eigenen Belange und verteidigten ihre Privilegien; erst danach wendeten sie sich der unmittelbaren Nachbarschaft zu – der Straße, in der sie leben, danach der Gemeinde, dann »ihrem« Land und schließlich auch größeren globalen Zusammenhängen.

Linke hingegen kehrten diese Reihenfolge um; sie gingen in entgegengesetzter Richtung vor. Sie besäßen das, was Deleuze eine »Horizontwahrnehmung« nennt: Sie sähen die Welt als ein Ganzes, schenkten ihre Aufmerksamkeit daher zunächst globalen Zusammenhängen. Erst in einem nächsten Schritt wendeten sie sich Belangen von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung zu. Ganz am Ende dieser Bewegung erst landeten sie bei singulären Interessen.

Das zweite Merkmal ist das, was Deleuze »minoritär werden« nennt. Als Linker stehe man der Mehrheitsgesellschaft grundsätzlich kritisch gegenüber und zeige sich den unterdrückten Gruppen gegenüber solidarisch. Statt für sie das Wort zu ergreifen und an ihrer Stelle zu sprechen, komme es darauf an, an ihrer Seite zu stehen und sie in ihrem Kampf gegen Ideologien der Ungleichheit und ressentimentgeladene Politik zu unterstützen.

Es ist diese fast schon minimalistische Kombination zweier Merkmale, die Deleuze hier vorschlägt, um »Links« zu definieren, die sich auch als Hinweis darauf interpretieren lässt, wie Privilegien künftig bekämpft werden können, ohne sich in die geschilderten Widersprüche zu verstricken. Die Gegenüberstellung von Links und Rechts kommt zwar nicht ohne Überzeichnungen aus – Rechte haben an Kollektiven meist ein ausgeprägtes Interesse, und Linke sind womöglich nicht ganz so selbstlos, wie von Deleuze beschrieben. Doch der wunderbare Begriff der »Horizontwahrnehmung« kann als Empfehlung verstanden werden, die einzelnen Kämpfe gegen Übervorteilung, Ausgrenzung und Diskriminierung nicht als lokale Ereignisse oder singuläre Bewegungen zu betrachten, sondern sie im Lichte verwandter Auseinandersetzungen zu begreifen – und damit als Elemente eines größeren Kampfes. Sie wären als Momente eines Emanzipationsgeschehens zu betrachten, das sich aus vielerlei widerständigen Bewegungen speist und nicht an den Grenzen des Nationalstaats haltmacht.

Diesem wachsenden Bewusstsein für globale Zusammenhänge müsste freilich das politische Engagement vor Ort korrespondieren. »Minoritär werden« würde bedeuten, über lokale Bündnisse jene zu unterstützen, welche die hegemoniale Ordnung herausfordern und denjenigen Strukturen den Kampf ansagen, welchen die privilegierten Kreise ihre Stellung verdanken. Mikropolitik und Makropolitik schließen sich daher so wenig aus wie lokales Engagement und die Einnahme globaler Perspektiven.

Diese Dinge geraten in Bewegung, so scheint es. Jene, die lange Zeit weitgehend unwidersprochen die Definitionshoheit innehatten, müssen sich immer häufiger erklären – müssen nun für das Argumente anführen, was sie ehedem selbstverständlich in Anspruch nehmen konnten. Die Leichtigkeit, mit der sich die herrschenden Verhältnisse reproduzierten, scheint (vorerst) dahin. Auch dafür steht die Intensität, mit der aktuell über Privilegien gestritten wird. Diese intensiv geführten Debatten können somit als ein Gradmesser für beträchtliche gesellschaftliche Transformationen gelten. Sie verweisen darauf, dass nicht allein das Bewusstsein für unterschiedliche Formen der Privilegierung mehr und mehr zunimmt, sondern im selben Moment auch die Bereitschaft, diese Ordnung noch länger mitzutragen, schwindet.«

@Paul

Mir geht es in dieser Reihe jetzt nicht wirklich um »links« oder »rechts«, sowie die Definitionen und Diskussionen darüber. Sondern bei »Sozialtechniken« geht es um die Methoden und Maßnahmen der Bevölkerungskontrolle.

Wie schwört man die Menschen auf die Erzählungen von Tagesschau und Regierung ein?

Wie bekämpft man Andersdenkende und die Opposition?

Wie schafft man es, das Journalisten auf Linie sind?

Es sind eben keine »bösen Mächte« oder »finstere Strippenzieher« — die gerne als Strohmann-Argumente verwendet werden, sondern ganz konkrete Strukturen, Methoden und Maßnahmen. Linke und Rechte nehmen sich da nun gar nichts, wenn es um Machterhalt, Machteinfluss und/oder Machtausbau geht.

@epikur

»Sozialtechniken« finden ja auch deshalb ihre ›Abnehmer‹, weil sich die Gesellschaft (gewollt) individualisiert hat (und dabei durchaus auch mit positiven Entwicklungen) und sich die Menschen in disparaten Sektoren/Denkwelten aufhalten.

Dabei werden aber die gemeinsamen Grundinteressen verdeckt und man bekämpft allenfalls Symptome, bzw. man diskreditiert ggf. die Standpunkte der anderen.

Es lässt sich also nur etwas ändern, wenn die Grenzen dieser Individualisierung überwunden werden können und das erfordert, dass man sich mit den Anliegen der anderen Bewegungen (z.B. Umwelt) auseinandersetzt und sich gegenseitig unterstützt (über den Tellerrand schauen).

Grundwissen über die politischen Strömungen/Ideologien beinhaltet nun mal begriffliche Analyse. Deshalb »ganz konkrete Strukturen, Methoden und Maßnahmen« erkennen können, die diese kapitalistische Gesellschaft immer noch am Laufen hält.

Warum sollten Sie sich ansonsten die Mühe machen?

Da schreibt ihr beide ja viel richtiges. Ich will mal versuchen es zusammenzubringen.

Ich halte den Begriff »links« in seiner häufigsten Verwendung (durch die radikale Mitte und die Konservativen) für ein Framing, um Meinungen als lächerlich (oder falsch) zu diffamieren und so eine ernsthafte Diskussion zu verhindern. Dabei fällt eine interessante Dialektik auf: Zum einen wird den »Linken« vorgeworfen Unwichtiges zu erhöhen, kleinlich und verbohrt zu sein (klassisch jede Diskussion übers Gendern, Woke etc.). Zum anderen — glaubt man den Gestalten wie Böhme, der Springer Presse, aber auch der Achse des Guten — sind die Linken an allen Fehlentwicklungen schuld, weil sie zu viel Geld ausgegeben haben, sich um Unwichtiges gekümmert haben, die Wirtschaft nicht verstehen und wenn alles nicht greift, Dinge nicht verhindert haben. Das passt nicht zusammen, entweder sind die Linken verbohrte Spinner, die nur Unwichtiges tun oder sie sind verantwortlich, für alles was passiert (also sehr mächtig). Hier zeigt es sich das »links« im Wesentlichen ein Kampfbegriff ist, zur Verhinderung von Diskussion.

Herauskommt man nur, indem man auf die sachliche Ebene zurückgekehrt, ist Gendern sinnvoll oder nicht, warum gibt der Staat alles Geld den Reichen?

P.S. Kurz eine These aufgreifend: Es gibt in der Natur keine Geschlechter. Das ist eine Kategorie, die der Mensch erfunden hat, um die Komplexität der Natur in den Griff zu bekommen. Damit ist die Aussage »Es gibt nur zwei Geschlechter« nicht richtig oder falsch, sondern allenfalls sinnvoll oder nicht sinnvoll.

Ich finde, dass die ›Bevölkerung‹ im Text etwas zu gut wegkommt, als beinahe 100% unschuldiges Opfer, sozusagen die Ukraine unter den gesellschaftlichen Akteuren. Gerade Corona/Impfwahn wurde m.E. durch eine sich wechselseitig verstärkende Dynamik zwischen Politikern/Medizin+Pharma-Funktionären¹ und einem großen Teil der Bevölkerung² voran getrieben.

¹Nach Skript oder meisterhaft improvisiert?

²Ich möchte Blockwart sein im kalten Lockdown

... Blockwarte müssen nie schniefen

https://www.youtube.com/watch?v=bIIGKV27FaY

(Eisbär, Grauzone)

Die Mehrheit der Bevölkerung (ca. 80 %) muss man nicht auf Linie bringen, denn die sind von Natur aus immer auf der Linie. Es geht also nur um die ungefähr 20 % Abweichler, Unentschlossenen, Wankelmütigen, Unbelehrbaren, Mutationen, etc..

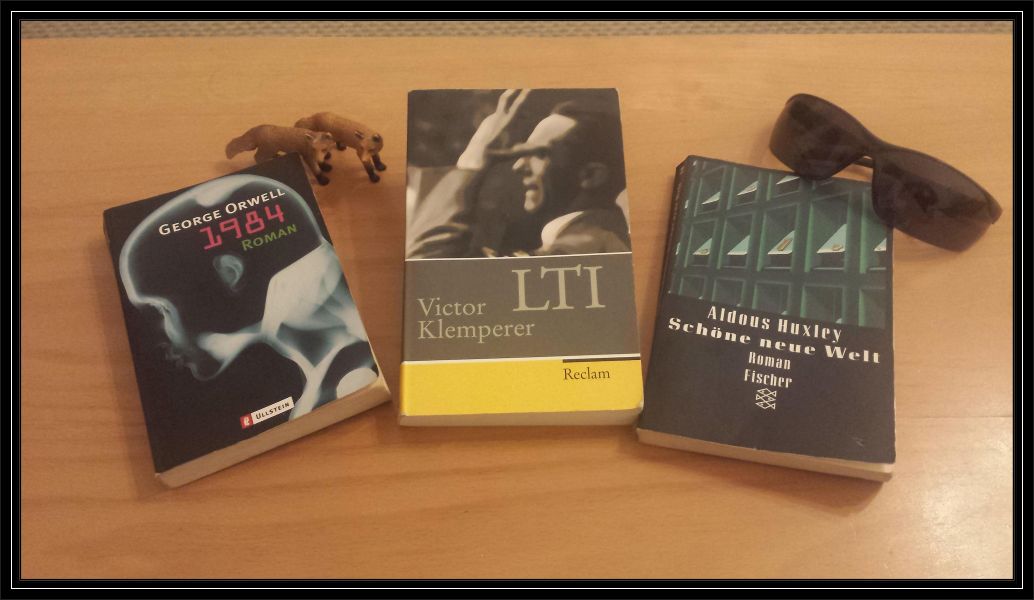

Bücher wie 1984 & Co. sind aus vergangenen Tagen. Die Warnungen, die darin ausgesprochen wurden, hat die Menschheit vollkommen ignoriert und werden jetzt in eine wesentlich witergehenden und fortgeschrittenen Form umgesetzt!

Ich gehe davon aus, dass die Tage der klassischen Menschheit im Augenblick ablaufen und das etwas Neues entsteht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es schon bald — in vielleicht 100 Jahren — ohne Menschheit wie wir sie kennen weitergeht.

Zum Abschluß ein Schmankerl von Stanislaw Lem:

Wohl kann man darin (Im Buch Eine Minute der Menschheit) die Information finden, wie viele Bäume in der ganzen Welt in jeder Minute von einer Säge oder Axt gefällt werden. Diese Wälder verarbeitet man dann zu Papier für die Zeitungen, die zur Rettung der Wälder aufrufen.

Das Zitat von Hoimar von Ditfurth kann ich mir nicht verkneifen:

Wir sind, um es einmal so zu formulieren, eigentlich nur die Neandertaler von morgen.